Anna Schindler, welches ist Ihr Lieblingsplatz in Zürich?

Ich habe keinen definierten Lieblingsplatz. Aber ich liebe den See – bei jeder Tageszeit und bei jedem Wetter. Der See bringt viel Lebensqualität. Es ist aussergewöhnlich, dass wir mitten in der Stadt in freiem Gewässer schwimmen können. Gleichzeitig ist der See verkehrstechnisch ein Hindernis, weil er – zusammen mit der Limmat – die Stadt teilt.

Die Stadtentwicklung ist beim Präsidialdepartement angesiedelt. Was ist Ihre Aufgabe?

Wir haben eine Querschnittfunktion, wir arbeiten sehr interdisziplinär, mit allen Departementen. Im Fokus unserer Arbeit stehen die Strukturen, in denen sich die Menschen bewegen, leben und arbeiten, und die nachhaltige Entwicklung der Stadt in allen drei Dimensionen. Wir sind zuständig für die Wirtschaftsförderung und für die Aussenbeziehungen der Stadt, für die Integration von Menschen aus 172 Nationen und den Bereich Smart City. Bei mir arbeiten rund 60 Personen in fünf Bereichen, die Dutzende von Themen bearbeiten. Wir sind also sehr breit und vielfältig aufgestellt.

Und Sie sind das Mastermind?

Nein, überhaupt nicht. Es gibt auch keinen Gesamtplan. Den kann es in unserem System gar nicht geben, weil wir auf keiner Ebene zentralistisch aufgebaut sind. Die Stadtentwicklung hat praktisch nirgends die Hoheit. Es wird also typisch schweizerisch um Kompromisse gerungen. Wir bringen in diese Prozesse vor allem neue Perspektiven ein, oft einen strategischen oder einen Aussenblick, der über die vermeintlichen Grenzen hinausschaut.

Alexandra Wey

Anna Schindler hat Regional- und Wirtschaftsgeografie mit den Nebenfächern Volkswirtschaft und Ethnologie studiert. Als Kultur- und Architekturjournalistin war sie von 1997 bis 2011 für verschiedene deutsch- und englischsprachige Zeitungen und Zeitschriften tätig, unter anderem als Redaktorin für die Kulturzeitschrift «du», für diverse Wochenzeitungen und für die Architektur-Fachzeitschrift Hochparterre. Seit 2011 ist Anna Schindler Direktorin der Stadtentwicklung Zürich.Anna Schindler lebt mit ihrem Mann in Zürich und hat drei erwachsene Söhne.

Sobald man Sie irgendwo als Direktorin der Stadtentwicklung erkennt, werden Sie mit guten Ideen bombardiert?

Tatsächlich haben alle Menschen eine Meinung, was die Entwicklung der Stadt angeht. Dabei geht es mir ähnlich wie Fussballtrainern. Aber in meiner Freizeit wird es mir manchmal auch zu viel. Dabei ist es natürlich wichtig, dass wir – beziehungsweise die Stadtentwicklung – präsent sind und wahrgenommen werden, gerade weil wir nicht hoheitlich entscheiden können.

Was hält Sie seit 14 Jahren bei der Stadtentwicklung?

Stadt ist meine Faszination. Und Zürich ist in den letzten zwanzig Jahren wahnsinnig gewachsen. Sie ist ein Lebensort, an dem so viel zusammenkommt: Menschen aus aller Welt, Wirtschaft, Handel, Markt. Was ich ebenfalls sehr schätze, sind die Beziehungen der Stadt nach aussen, die internationale Vernetzung. Die dauernde Veränderung und Weiterentwicklung, die Breite und Vielfalt der Themen, das sind die Gründe, weshalb ich immer noch hier bin.

Welche Steine drücken im Schuh?

Unser politisches System ist sehr komplex. Es muss alles austariert werden, man ringt und kämpft um Entscheidungen. Das hat seine guten Seiten, aber es ist auch sehr langsam. Erschwerend kommt hinzu, dass die Politik immer ideologischer wird und die Polarisierung zunimmt. In Zürich ist das noch völlig harmlos im Vergleich zum Rest der Welt, aber es macht unsere Arbeit schwieriger. Auch die Bürokratisierung nimmt zu. Die Abläufe waren vor 14 Jahren wesentlich weniger kompliziert.

Als erstes Stichwort zur Stadtentwicklung kommt mir Wohnraum in den Sinn.

Das ist ein permanent drängendes Thema. Eine soziale Stadtentwicklung ermöglicht das Zusammenleben aller sozialen Schichten und vermeidet Segregation und Auseinanderleben. Zentrales Thema der Städte überall auf der Welt ist deshalb das Wohnen. In Zürich ist vor allem bezahlbarer Wohnraum für alle in einer wachsenden und prosperierenden Stadt wichtig.

Auf welcher Grundlage wird hier entwickelt und geplant?

Wir haben bei der Stadtentwicklung zum Beispiel das Sozialmonitoring entwickelt. Es kombiniert verschiedene Indikatoren zur Bevölkerung mit Indikatoren zur baulichen Struktur und zur Bausubstanz der Stadt und zeigt uns, wo die vulnerablen Bevölkerungsgruppen leben, die bei tiefgreifenden baulichen Veränderungen wie Ersatzneubauten am stärksten von Preissteigerungen betroffen sind. Dort, wo es viel Altbestand gibt, leben auch die Menschen mit den tiefsten Einkommen. Das sind deshalb auch die heiklen Gebiete in der Stadtentwicklung, weil die Menschen mit tiefem Einkommen gefährdet sind, ihren Wohnraum zu verlieren, wenn dieser durch Erneuerung teurer wird.

Und das Sozialmonitoring ist hilfreich, weil …

… es eine wichtige Grundlage für die Stadtentwicklung darstellt. Wir wissen damit, wo wir genau hinschauen müssen, mit wem wir sprechen müssen, mit welchen Bauträgerschaften und Investoren, um sie zu einer sozialverträglichen Entwicklung zu bewegen. Direkte Massnahmen kann die Stadt Zürich von Privaten – denen 70 Prozent des Bodens gehört – nur unter bestimmten Bedingungen einfordern.

Wie steht es in Zürich um den Wohnraum?

Zürich könnte noch viel mehr Einwohnerinnen und Einwohner haben, weil die Stadt so attraktiv ist. Momentan haben wir allerdings eine Leerwohnungsziffer von lediglich 0,6 Prozent. Eine gesunde Leerwohnungsziffer läge bei drei Prozent. Fakt ist also: Wir haben zu wenig Wohnraum. Und wir haben eine hohe Dynamik: 30 Prozent aller Mietwohnungen wechseln pro Jahr ihre Mieterinnen und Mieter. Bei 10 Prozent kommen die Menschen neu in die Stadt, 10 Prozent verlassen die Stadt, 10 Prozent ziehen innerhalb der Stadt um. Wir versuchen mit Zu- und Wegziehendenbefragungen herauszufinden, welches die Gründe für Wohnungswechsel sind.

Gentrifizierung wird oft als ein Grund genannt.

Ja, es gibt Menschen, die nach einem Ersatzneubau nicht mehr zurück in ihre Wohnung können, weil die Miete zu hoch ist, denn neue Wohnungen sind teurer als alte. Das gilt auch für Genossenschaften und städtische Wohnungen. Das betrifft aber nicht das Gros der Mieterwechsel. Und ja, es gibt Investoren wie beispielsweise in den Sugus-Häusern, die es so machen, wie man es gerade nicht machen soll. Es gibt aber auch ganz viele andere, die ein Verantwortungsbewusstsein zeigen und nicht an ihren Mieterinnen und Mietern vorbeibauen wollen.

Wie geht die Stadtentwicklung vor?

Angesichts der beschränkten Ressource Boden muss man in jedem konkreten Projekt darüber verhandeln, wie viel von jeder Nutzung wo machbar ist. Die Stadt Zürich wächst und ist attraktiv. Aber Wachstum verlangt mehr Wohnungen, mehr Grünraum, der Verkehr ist eine Herausforderung, oder auch der Klimawandel. Es ist gar nicht möglich, immer alles zu erfüllen. Das bedeutet: Stadtentwicklung ist die ganze Zeit ein Aushandeln.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Schlachthof.

Er ist eine der letzten städtischen Parzellen. Wir setzen uns dafür ein, dass er auch nach seiner Schliessung 2030 Industrie- und Gewerbezone bleibt, weil wir davon in der Stadt fast keine mehr haben. Wir wollen und brauchen auch in der Stadt Orte, an denen man produzieren und reparieren kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Ansprüche auf Grünraum. Auf Schulhäuser. Auf ein offenes Areal für das Quartier.

Und weil es so viele Ansprüche gibt, wird verhandelt?

Genau. Ein Teil des Verhandelns ist die informelle Partizipation, bei der wir die Bevölkerung, die Politik, die Stakeholder, die Gewerbevertreter mitnehmen. Sie können aber nicht planen. Und die Ansprüche werden viel mehr sein, als man auf diesem Areal realisieren kann. Deshalb sind es lange Prozesse, die schnell einmal zehn Jahre und mehr dauern, von der Nutzungsstrategie über die Testplanung bis zur Realisierung einer Transformation.

Eine Geduldsprobe.

Wir sind tatsächlich manchmal wahnsinnig langsam. Wir sprechen beispielsweise seit den 1990er-Jahren über ein Stadion. Die Bevölkerung hat fünfmal Ja dazu gesagt. Und trotzdem steht das Stadion immer noch nicht. Die Entwicklung mit all den Einsprachen und dem Verhindern ist nicht gut. Die Haltung «not in my backyard» hat zu einer Einspracheflut geführt. Damit ist das Einspracherecht zu einem Problem geworden, weil es von allen Seiten ausgereizt wird. Viele juristische Grundlagen sind nicht auf eine so grosse und schnell wachsende Stadt ausgelegt.

Wir müssen für Menschen mit tiefen Einkommen etwas tun, damit sie nicht gehen müssen.

Haben sich die Rahmenbedingungen verändert?

Die Stadt Zürich hat von den 1990er-Jahren bis heute eine Kehrtwende gemacht. Damals schrumpfte die Stadt, die Menschen wollten raus. Zürich verlor praktisch über Nacht tausende Arbeitsplätze, es war für die offene Drogenszene berüchtigt. Heute ist der soziale Status der gesamten Bevölkerung so hoch wie wahrscheinlich nie zuvor. Wir sehen auch, dass die Zugewanderten tendenziell bessere Ausbildungen haben. Die tiefen Einkommen sind stabil geblieben, die oberen haben stark zugenommen, die Mitte ist praktisch verschwunden. Das verändert die Stadt. Und wir müssen für die Menschen mit tiefen Einkommen etwas tun, damit sie nicht gehen müssen.

Wie wehrt sich die Stadt gegen Gentrifizierung?

Diese Herausforderung kommt zwangsläufig mit dem Erfolg, sie kann nicht verhindert werden. Die Stadt ist unter anderem so attraktiv, weil sie einer der besten Bildungsstandorte der Welt ist, ein super Gesundheitssystem hat und einen hervorragend funktionierenden öffentlichen Verkehr. Zudem ist die Schweiz politisch stabil. Damit gehen die Preise hoch. Deshalb muss man muss die Entwicklung gut begleiten und sozial steuern.

Welche Rolle spielt dabei die Wirtschaft?

Eine Stadt, die gesund ist, die wächst, lebt und prosperiert, braucht eine gute wirtschaftliche Basis. Das Geld, das wir ausgeben, muss erwirtschaftet werden. Das droht manchmal in Vergessenheit zu geraten. Ja, es gibt Abzocker und schwarze Schafe. Aber der grosse Teil jener, die viel Geld haben, tun mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg auch viel für die Gemeinschaft.

Welche anderen Städte sind für Zürich für den Austausch besonders interessant?

Wir tauschen uns eng aus mit München, Berlin, Hamburg oder auch Mailand. Diese Städte sind zwar alle grösser als wir, aber das ist nicht entscheidend. Wichtig sind eine ähnliche Wirtschaftsstruktur und eine vergleichbare Entwicklung. Wir schauen uns dann oft konkrete Projekte an. In Berlin waren es die Quartierblöcke. In Graz der Veloverkehr. In München das Werksviertel und die Gewerbehöfe. In Hamburg wird es das automatisierte Fahren sein.

Wo können andere Städte von Zürich lernen?

Integration gelingt in Zürich wirklich gut. Zürich hat keine Parallelgesellschaften. Natürlich gibt es auch hier das Thema Rassismus, aber der Ansatz, dass man Migrantinnen und Migranten als Teil der einheimischen Bevölkerung ansieht und in unsere Regelstruktur integriert, bringt sehr viel. Zugewanderte werden von Anfang an Teil der Gesellschaft, mit genau dem gleichen Anrecht auf die Angebote und Dienstleistungen der Stadt. Da hilft es auch, dass Zürich sich als reiche Stadt vieles leisten kann.

Die Stadt Zürich will den Schlachthof ab 2030 zu einem urbanen Arbeitsplatzgebiet und zu einem für das Quartier zugänglichen und begrünten Ort weiterentwickeln.

Keystone

Gibt es in Zürich noch dörfliche Strukturen?

Zürich besteht aus vielen eingemeindeten Gemeinden. Diese dezentralen Strukturen sind in den Quartieren immer noch spürbar. Fast alle alten Dorfkerne sind noch vorhanden als Quartierzentren. Es gibt sehr gute Nachbarschaften. Zürich ist kein anonymes Ghetto. Wenn neue Schulen entstehen, entsteht darum herum ein soziales Netzwerk. Das ist wichtig. Wir versuchen auch die Quartierzentren so zu gestalten, dass sie ihre wichtige Funktion im Quartierleben erfüllen können.

Trotzdem verändert sich die Stadt auch dort.

Durch das Wachstum und die Verdichtung der Stadt wird es zur grossen Herausforderung, die Balance zwischen gewachsener Identität und innovativen Veränderungen zu finden. Gewachsene Substanz zu erhalten ist für die Identität wichtig, aber es braucht genauso Mut und Bereitschaft für Neues.

Diese Herausforderung stellt sich auch den Kirchen.

Die Kirchen in Zürich bieten unglaubliche Schätze. Nicht nur architektonisch. Kaum jemand hat beispielsweise eine Vorstellung, wie viele Grünanlagen die Kirchen besitzen. Die Stadt hat 2014 eine Erhebung zu allen Kirchen auf Stadtgebiet gemacht – katholischen wie reformierten. In diesem Inventar wurden auch die städtebauliche Verortung und die Bedeutung fürs Quartier jeder Kirche festgehalten. Leider hat diese Erhebung dann aber nicht zu weiteren Projekten geführt.

Beschäftigen Sie sich auch mit der Umnutzung von Kirchen?

Ich war involviert, als in der reformierten Kirchgemeinde das Leitbild für das Immobilienportfolio erstellt wurde. Eine der zentralen Fragen war damals, wie die sakralen Räume – nicht die Altstadtkirchen, die noch immer gut frequentiert sind, aber viele Quartierkirchen – neu und stärker genutzt werden könnten. Ich musst dann aber leider mit Erstaunen feststellen, wie konservativ das Kirchenparlament darauf reagiert hat.

Dabei hätten die Kirchen mit ihren Räumen doch ein riesiges Potential für das städtische Zusammenleben.

Ich tausche mich darüber oft mit dem ehemaligen Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist aus. Kirchen hatten schon immer eine grosse soziale, gemeinschaftliche und zivilgesellschaftliche Bedeutung. Und ich teile seine Überzeugung, dass sie im Sinne einer urbanen Diakonie auch heute eine herausragende Rolle spielen können. Öffentlich zugängliche Aufenthaltsräume sind wichtig. Ein Kirchenraum müsste ein Raum sein, in den man immer reinkommen kann. Das ist leider nicht mehr so. Auch die Aussenräume sollten frei zugänglich sein. Wir haben so wenig freie Räume in der Stadt, die man niederschwellig und konsumfrei nutzen kann. Wir sollten Kirchenräume als Kirchenräume unbedingt bewahren. Aber gleichzeitig sollten wir sie öffnen, intensiver und vielfältiger nutzen. Da gibt es von den Kirchenstrukturen her allerdings noch viel Widerstand, vor allem wenn es konkret wird.

Aus dem Stadtbild sind Kirchen nicht wegzudenken.

Ich habe mich vor allem mit der Bedeutung der Hauptkirchen Grossmünster, Wasserkirche, Fraumünster, St. Peter und Predigerkirche intensiv auseinandergesetzt. Sie haben für die Definition der Altstadt eine grosse Bedeutung. Sie bilden einen unsichtbaren Stadtplan, der mehr gespürt als gelesen wird. Und wenn kirchliche Akteure sich ins Stadtleben einbringen und in gemeinsamen Projekten engagieren, dann ist ganz viel möglich. Letztlich geht es bei jeder Stadtentwicklung darum, dass sie die Menschen ins Zentrum stellt.

stadt-zuerich.ch

— «Stadt der Zukunft»

Die Stadtentwicklung zeigt in ihrem Webmagazin «Stadt der Zukunft» sehr vielfältig und anschaulich, wie und wo Zürichs Zukunft liegt und liegen könnte.

stadt-zuerich.ch

— «Gang dur Züri»

Das Dossier ist für den Schulunterricht gedacht. Die attraktiven Materialien eignen sich jedoch für alle Menschen, die Zürich vertieft kennenlernen wollen.

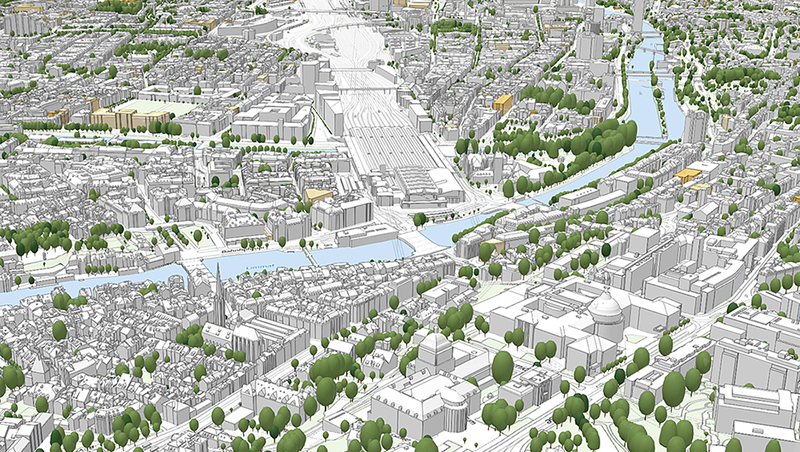

3d.stzh.ch

— «Zürich virtuell»

Hier kann man in allen Blickwinkeln durch den digitalen Zwilling der Stadt schlendern. Es können Gebäude, Bäume, Wälder und Brücken einfach visualisiert werden.

stadtmodel-zuerich.ch

— stadtmodell-zuerich.ch

Auch unter einem historischen Blickwinkel lässt sich Zürich in einem digitalen Stadtmodell erkunden. Auch danach sieht man Zürich mit neuen Augen.