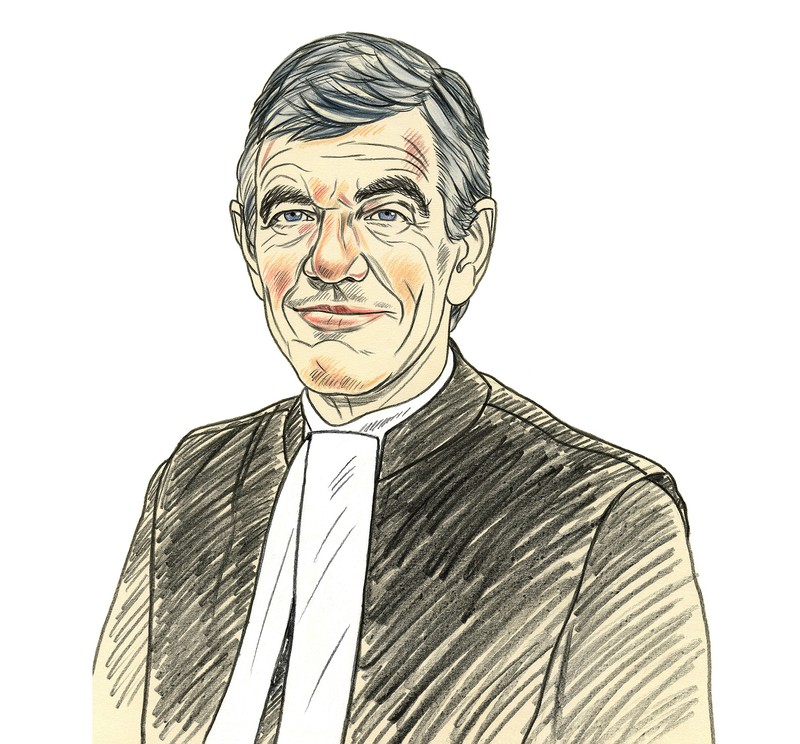

Der junge Klaas brachte für seinen Vater, einen Tierarzt, die Rechnungen zu den Bauern. Über das, was er dort wahrnahm, wunderte er sich: Sie taten so, als gebe es Gott. Der Junge hatte nämlich von seinem Vater gelernt, dass Gott nicht existiere. Vater und Sohn waren überzeugte Atheisten. Klaas war dennoch fasziniert: Aus diesem merkwürdigen Glauben heraus nahmen die Menschen ihr Leben so an, wie es war. Armut und Bedürftigkeit, Erfolg und Misserfolg schienen nie selbstverständlich, «sondern als etwas von irgendwoher ‹Gegebenes›, und es sah so aus, als wären ihnen damit auch Halt und Ermutigung mitgegeben, um hinzunehmen, was für sie bestimmt oder ‹verfügt› war».

Klaas studierte Ökonomie. Danach arbeitete er einige Jahre bei einem Kopierer- und Druckerhersteller, doch schon in dieser Zeit keimte sein Interesse an Gott wieder auf. Er begann Theologie zu studieren – nicht weil er plötzlich Pfarrer werden, sondern weil er herausfinden wollte, ob er selbst «an etwas glauben» könne. Glauben, so lehrt die Theologie, kann man etwas, an etwas oder jemandem. «Etwas glauben» bedeutet, etwas für wahr halten, was vorgegeben wird – zum Beispiel kirchliche Glaubenslehren. Diese Art zu glauben lehnte Hendrikse ab, denn für wahr gehaltene Lehrsätze haben für das Leben keine Bedeutung. Im Theologiestudium festigte sich seine atheistische Überzeugung: Gott ist kein Wesen, dem man Eigenschaften wie barmherzig, allmächtig oder ewig zuschreiben kann. Er ist keine Person, die man anbeten kann.

Klaas Hendrikse begriff, dass allerdings viel passiert, wenn man «jemandem glaubt»: Es entsteht eine Verbindung zwischen den beiden Menschen, die einander glauben, es bildet sich Vertrauen. Das war für Hendrikse die wichtigste theologische Erkenntnis: Wenn Menschen einander begegnen, kann dabei etwas entstehen, das über das Menschliche hinausgeht: «Eins plus eins ist manchmal mehr als zwei, und dieses Mehr könnte man vielleicht ganz vorsichtig Gott nennen.»

Agata Marszałek

«Ich glaube nicht, dass es Gott gibt;

ich glaube aber an Gott.»

Klaas Hendrikse (1947–2018)

Jetzt konnte Hendrikse ausdrücken, was er selbst glaubte: nicht an einen Gott, eine Person, die ausserhalb von unserem Raum und durch alle Zeiten hindurch existiert, sondern an einen Gott, der sich ereignet: heute, hier, zwischen Menschen. Gott ist für ihn nicht eine höhere Macht, ein «Etwas», an das die «Etwasisten» glauben – diese lehnen zwar den Gott ab, der in der Kirche verkündigt wird, aber sie stellen sich doch «etwas» vor, das Gott sehr nahekommt; und manchmal glauben sie auch nur an «etwas, das nach dem Tod kommt». Gott kann geschehen, formuliert Hendrikse vorsichtig: «Gott besteht nicht, er entsteht.» Und damit Gott entsteht, braucht es Menschen. Denn Gott geschieht in der Begegnung. Glauben entspricht dabei einer Haltung zu leben, miteinander umzugehen. Was da spürbar wird, nennt Hendrikse Gott. Gott glauben heisst zu erkennen, dass, «was wirklich von Belang ist in unserem Leben, nicht in unserer Macht liegt». Er konnte nun in Worte fassen, was ihn als Jugendlichen bei den Bauern so angesprochen hatte.

Hendrikse war in Südholland Pfarrer geworden. Er war in seinen südholländischen Gemeinden akzeptiert, auch weil er seine eigene Auffassung von Gott niemandem aufzwang. Diese machte er erst 2007 in einem Buch öffentlich. Es trägt den provokanten Titel: «Glauben an einen Gott, den es nicht gibt. Manifest eines atheistischen Pfarrers». Die Leitung der Niederländischen Evangelischen Kirche reagierte prompt: Sie strengte ein Amtsenthebungsverfahren an, das sich über mehrere Jahre hinzog. Während dieser Zeit pilgerten Neugierige von überallher zu den Gottesdiensten von Klaas Hendrikse. Sie wollten hören, was einer predigt, für den es Gott nicht gibt. Sie erlebten einen Gottesdienst, in dem Gott nicht angebetet wird. Stattdessen hörten sie, dass Jesus «kein auferstandener Versöhner, Erlöser oder Mittler» war, sondern ein Vorbild, ein Weisheitslehrer und so weiter; dass die Bibeltexte von Menschen erzählen, zwischen denen Gott entsteht; und dass Fürbitten nicht automatisch eine Änderung bewirken, aber sich allein durch das Aussprechen von Not und Unrecht Bewusstsein ändert.

Das Amtsenthebungsverfahren wurde schliesslich eingestellt: Diskussionen über Gottesverständnis und Gottesbild gehörten eben zum Wesen des Protestantismus. Doch warum blieb Hendrikse in der Kirche? Wie konnte er seine Glaubenshaltung mit dem Beruf des Pfarrers verbinden? Indem er sich innerhalb der Kirche dafür engagierte, dass sie Menschen das christliche Reservoir an Erzählungen, Ritualen und Bildern zugänglich macht. Denn darin finden sich alte Erfahrungen, die Menschen von heute helfen können, zu verstehen und zu benennen, was sie in ihrem Leben trägt. Und er entwirft eine Vision von einer Kirche, in der Platz ist für den Dialog, auch mit Juden, Buddhistinnen, «Etwasisten»; in der die Menschen mehr über ihre Glaubenshaltung sprechen statt über Dogmen. Die Kirche soll sein wie ein «Café-Restaurant», so schreibt er, in dem «jeder willkommen ist, der Verlangen nach geistiger Nahrung hat». Hendrikse weiss aus Erfahrung: Ins Café gehen die Leute gern.

Die Bücher von Klaas Hendrikse stehen in der Jesuitenbibliothek Zürich bereit:

jesuitenbibliothek.ch