Die Katholische Kirche als wertschätzende Dialogpartnerin anderer Religionen? Als das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) vor 60 Jahren die Erklärung «Nostra Aetate» verabschiedete, horchte die Weltöffentlichkeit auf. Das kürzeste Dokument des Konzils hat es in sich und zählt zu den grossen Meilensteinen: Respekt für alle Religionen, Hochachtung für die Muslime, ein ausführlicher Abschnitt zu den Juden und schliesslich eine Schlussbemerkung, in der Diskriminierung und Verfolgung abgelehnt werden. Entsprechend zahlreich sind in diesen Tagen Gedenkveranstaltungen und Tagungen. Bei aller Jubiläumsbegeisterung darf aber nicht übersehen werden, dass die Erklärung heftig umkämpft war und mehrfach kurz vor dem Aus stand. Gegner und Befürworter des Dialogs lieferten sich ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Erste Etappe: Wie kommt der Dialog auf die Tagesordnung?

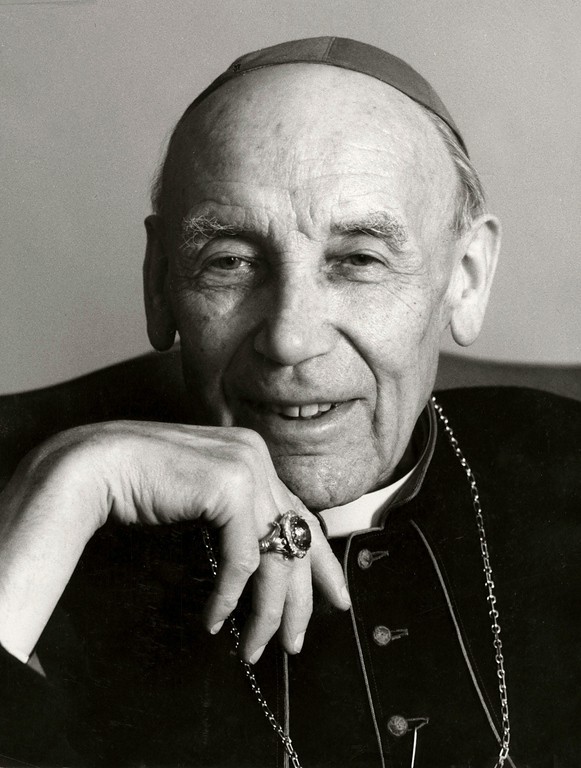

In der Vorbereitung des Konzils, das Papst Johannes XXIII. im Januar 1959 angekündigt hatte, spielte das Thema «andere Religionen» keine Rolle. In den Zuschriften aus aller Welt, die in Rom eintrafen, ging es, wenn überhaupt, um ökumenische Kontakte zu den anderen christlichen Kirchen. Das änderte sich mit dem Treffen zweier älterer Herren am 13. Juni 1960: Der französische Historiker und Holocaustüberlebende Jules Isaac hatte eine Audienz bei Papst Johannes XXIII. Isaacs Frau und zwei seiner Kinder waren in Auschwitz ermordet worden. Ihn trieb die Frage um, wie der Holocaust im christlich geprägten Europa möglich gewesen war. Deshalb setzte er sich für den Dialog von Christen und Juden und ein Ende der christlichen Judenfeindschaft ein. Über Jahrhunderte waren die Juden als von Gott verstossenes Volk bezeichnet worden, das aus Verstocktheit Jesus nicht als Messias anerkannt und ihn ans Kreuz geschlagen hatte. Besonders dieser Vorwurf des «Gottesmords» war zentral. Das Bild prägte die kirchliche Verkündigung bis in die liturgischen Texte hinein. Nach 1945 fragten sich immer mehr Katholiken: Hat der christliche Antijudaismus letztlich dem Antisemitismus der Nationalsozialisten Vorschub geleistet? Auch Johannes XXIII. trieb diese Frage um, weshalb ihn das Treffen mit Isaac sehr beeindruckte. Er wollte, dass sich das Konzil zu den Juden äusserte, und schaltete das wenige Wochen zuvor gegründete Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen ein. Dessen Leiter, der deutsche Jesuit und Kurienkardinal Augustin Bea, war begeistert. Als Alttestamentler hatte Bea schon früh Kontakte zu jüdischen Wissenschaftlern aufgebaut. Im päpstlichen Auftrag sondierte er nicht nur mit jüdischen Organisationen in Europa und den USA, sondern erarbeitete mit seinen Mitarbeitern einen Textentwurf – im Fachjargon des Konzils «Schema» genannt –, der im Dezember 1961 vorlag. Er räumte mit den alten Vorurteilen auf. Am Anfang ging es also zunächst nur um das Judentum.

Mit der geräuschlosen Vorarbeit war es allerdings schlagartig vorbei, als erste Gerüchte nach aussen drangen. Die Pressemeldungen führten im Nahen Osten zu wütenden Protesten. Im bereits heftig geführten Konflikt zwischen Israelis, Palästinensern und den Nachbarstaaten dachten viele beim Wort «Juden» an den Staat Israel. Wollte der Vatikan, der sich bisher strikt neutral verhalten hatte, jetzt etwa Israel anerkennen? Besonders die Christen in der Region hatten Angst, zwischen die Fronten zu geraten. Kardinalstaatssekretär Amleto Giovanni Cicognani, der Chefdiplomat des Papstes, war entsetzt: Hatten der Papst und das Einheitssekretariat den Nahostkonflikt nicht bedacht? Das Anliegen des Papstes, die Kirche möge sich gut 15 Jahre nach der Befreiung Auschwitz‘ zu den Juden äussern, war in Cicognanis Augen zu europäisch gedacht. Seine Ablehnung des Dialogs begründete er aber auch mit der Tradition: «Die Juden und alle, die ausserhalb der Kirche sind, wissen doch, dass diese sie grossherzig willkommen heissen wird, wenn sie den katholischen Glauben annehmen.» Damit traten erstmals die Fronten klar zutage: auf der einen Seite der Papst und das Einheitssekretariat, auf der anderen, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen, die Christen aus dem Nahen Osten und die Konservativen an der Kurie. Als Leiter der zentralen Vorbereitungskommission sass Cicognani am längeren Hebel: Er strich das Thema von der Tagesordnung des Konzils. War das Projekt gescheitert, bevor das Konzil überhaupt begonnen hatte?

So schnell gab Kardinal Bea nicht auf. Aus seiner Sicht führte der einzige Weg über einen Textentwurf, der bereits angenommen war. Hierfür bot sich das geplante Ökumenedekret an, für das das Einheitssekretariat allein zuständig war. Es sollte in der zweiten Konzilsperiode im Herbst 1963 verhandelt werden. Bea und seine Mitstreiter fügten die Erklärung zu den Juden als Zusatzkapitel ein. Das Kalkül war: Auch wenn der Abschnitt wahrscheinlich nicht im Ökumenedekret bleiben konnte, würde er auf dem Konzil diskutiert werden und damit die Aufmerksamkeit erhalten, die das Thema brauchte.

«Gemeinsam in Hoffnung gehen» heisst die Veranstaltung, mit der der Vatikan in der vatikanischen Audienzhalle am Abend des 28. Oktobers 2025 den 60. Jahrestag der Konzilserklärung «Nostra Aetate» begeht. Papst Leo XIV. würdigt den Anlass mit einer Ansprache.

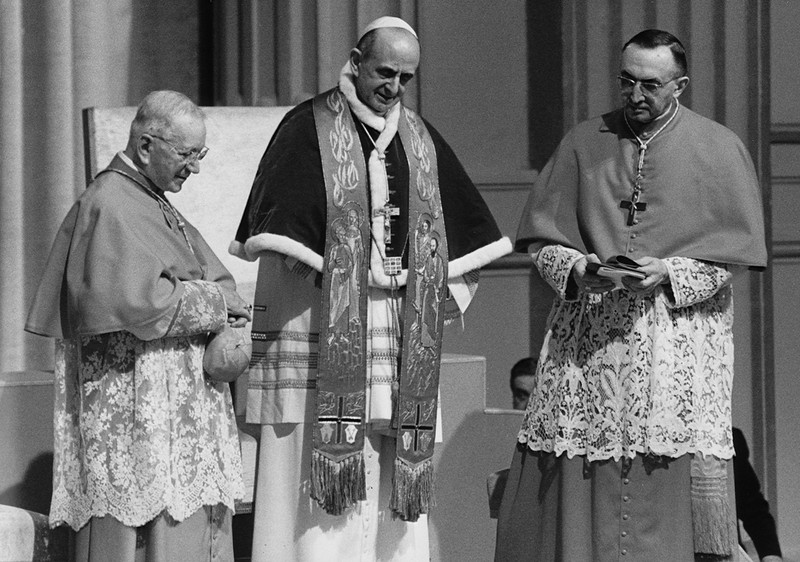

Als die Textarbeit auf Hochtouren lief, starb allerdings Johannes XXIII., der seine schützende Hand über alles gehalten hatte. Würde der neue Papst das Konzil weiterführen und wäre er auch gegenüber der Judenerklärung aufgeschlossen? Die Erleichterung war gross, als am 21. Juni 1963 Giovanni Battista Montini gewählt wurde. Paul VI., wie er sich nannte, setzte nicht nur das Konzil, sondern auch die Arbeit an der Judenerklärung fort.

Als im November 1963 das Ökumeneschema schliesslich in der Konzilsaula verhandelt wurde, war der Gegenwind für das Zusatzkapitel zu gross. Die Mehrheit der Konzilsväter stimmte aber dafür, dass die Judenerklärung als eigener Text verhandelt werden sollte. Das Thema war nicht nur wieder auf der Tagesordnung, sondern jetzt auch über die Medien in aller Munde.

Zweite Etappe: Welche Positionen gehören in die Erklärung?

Die Textarbeit ging erst richtig los: Was sollte die Erklärung enthalten und wie trug man der politischen Lage im Nahen Osten Rechnung? Paul VI. setzte seinerseits ein Zeichen und pilgerte im Januar 1964 ins Heilige Land. Die Reise wurde zum diplomatischen Drahtseilakt, der dem Papst aber letztlich grosse Anerkennung von beiden Konfliktparteien einbrachte. Spätestens jetzt war klar: Das Konzil musste auch etwas zu den Muslimen sagen. Bald kamen die asiatischen Religionen hinzu. Bis zum Sommer 1964 erarbeitete die mittlerweile erweiterte Arbeitsgruppe ein neues Schema «Über die Juden und Nichtchristen».

Kardinalstaatssekretär Cicognani versuchte indes im Sinne der Konservativen auf den Papst einzuwirken – mit Erfolg: Paul VI. war zwar dafür, dass der Antisemitismus verurteilt wurde, aber ohne die traditionelle Lehre zu relativieren – eine Quadratur des Kreises. Es begann ein Ringen um jeden Satz. Der Papst liess beispielsweise die Formulierung, dass die Kirche die Juden vom Vorwurf des «Gottesmords» freisprach, streichen, obwohl die Verfasser darauf beharrt hatten, schliesslich zeige sich daran am deutlichsten die Abkehr vom traditionellen Antijudaismus. Erst nach Protest sollte sie später wieder hineinkommen. Für den Moment war das Medienecho aber verheerend. Viele Juden waren enttäuscht. Dialog auf Augenhöhe sah anders aus.

Aber auch die Debatte über das Schema, die ab dem 28. September 1964 in der Konzilsaula im Petersdom stattfand, war aufgeheizt. Die Reformer waren gegen die päpstliche Abschwächung, die Bischöfe aus dem Nahen Osten und die Konservativen blieben bei ihrer grundsätzlichen Blockadehaltung und zudem machten antisemitische Hetzschriften die Runde. Trotz der Polemik war die Mehrheit am Ende für die Erklärung, an einigen Stellen sollte aber kräftig nachgebessert werden. Vielen war bewusst: Jesus war Jude; deshalb sollte die Kirche nicht antisemitisch auftreten. Und wenn die Kirche sich mit der modernen Welt versöhnen wollte, dann wohl auch mit den anderen Religionen.

Dritte Etappe: Wie erreicht man eine möglichst hohe Zustimmung?

Trotz dieser starken Mehrheit stand die Erklärung weiter auf der Kippe. Paul VI. bestand auf einer möglichst einmütigen Entscheidung, zumindest wollte er auf keinen Fall die Bischöfe aus dem Nahen Osten übergehen. Ihre Zustimmung schien aber in weiter Ferne. Der Druck aus der Heimat war unverändert gross: Es gab regelrechte Hetzkampagnen gegen das Konzil. Die betroffenen Konzilsväter forderten unter anderem, dass in der Erklärung jegliche Diskriminierung aufgrund von Religion und Ethnie abgelehnt, der Antisemitismus aber nicht eigens erwähnt werden sollte. Andernfalls würden sie geschlossen gegen das gesamte Dokument stimmen. Nach zähen Verhandlungen zeigte sich Paul VI. kompromissbereit: Der Passus gegen Antisemitismus sollte zwar bleiben, aber schwächer formuliert werden. Nach Rücksprache mit ihren Regierungen gaben die arabischen Konzilsväter ihre Blockade auf. Die Verfasser der Erklärung mussten zähneknirschend den Eingriff akzeptieren. Die Devise lautete: Lieber eine geschwächte Erklärung als gar keine. Jetzt hiess es: «Die Kirche beklagt alle Manifestationen des Antisemitismus», die Verurteilung fehlte. Mit dem Titel «Nostra Aetate» kam die Erklärung am 14. Oktober 1965 zur Probe-, und am 28. Oktober zur Endabstimmung. Die endgültige Verabschiedung konnten auch letzte Interventionen konservativer Konzilsväter beim Papst nicht mehr verhindern. Durch Beas geschickte Lobbyarbeit unter den Gemässigten fiel die Endabstimmung doch deutlich aus: 2221 Ja-Stimmen und 88 Gegenstimmen. Damit war «Nostra Aetate» doch noch über die Ziellinie gekommen.

Die Erklärung steht für einen fundamentalen Wandel: eine wertschätzende Sprache, die Ablösung klassischer Feindbilder und die bisher deutlichste Distanzierung vom Antisemitismus. Diese Schritte mussten erstritten werden und wären um ein Haar gar nicht zustande gekommen. Die Entstehungsgeschichte von «Nostra Aetate», aber auch ihre Wirkung in den letzten 60 Jahren zeigen deutlich, dass der Lernprozess dahinter noch längst nicht abgeschlossen ist. Jede Generation muss sich den Dialog von neuem aneignen. Dies gilt heute umso mehr angesichts des wachsenden gesellschaftlichen Antisemitismus und anderer Formen von Ausgrenzung sowie der aktuellen Lage im Nahen Osten.

zvg

Michael Pfister (*1990) ist Akademischer Rat am Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster. Er wurde 2020 mit einer Arbeit zu Augustin Bea SJ promoviert. Er forscht zur Kirchengeschichte der Frühen Neuzeit und zur kirchlichen Zeitgeschichte unter anderem zu theologischen Neuaufbrüchen, zum ökumenischen und jüdisch-christlichen Dialog im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils.