In welchen Situationen haben Sie in Ihrer Kindheit Ohnmacht erlebt?

Immer, wenn Erwachsene um mich herumgestanden sind und ohne meine Beteiligung über mich verhandelt haben, dann bin ich mir wie ein kleiner Wurm vorgekommen. Und weil ich ja in einem Spital war und als krumm gewachsener Mensch begradigt werden sollte, waren die Entscheide der Erwachsenen immer mit viel Schmerz und Entwürdigung verbunden. Noch heute schaudern mich diese Erinnerungen.

Woran erinnern Sie sich noch?

Es traf immer die Schwester, die ich am liebsten hatte, die weggeheiratet wurde. Ich konnte betteln so viel ich wollte, sie kam nie mehr zurück. Bei diesen Verlusten fühlte ich mich ohnmächtig und grenzenlos traurig.

Von der vermeintlichen Ohnmacht zur starken Persönlichkeit

Ein Nachmittag mit Alex Oberholzer

Di, 28. Oktober, 14.00 bis 16.30 Uhr

Pfarrei St. Theresia Friesenberg, im Theresiensaal

Informationen zur Veranstaltung

Die Ökumenische Bildungsreihe 2025 zu Macht und Ohnmacht wird organisiert von den katholischen Pfarreien Herz Jesu Wiedikon, St. Konrad Albisrieden, St. Theresia Friesenberg und dem Kirchenkreis drei der reformierten Kirchgemeinde Zürich. Referentinnen und Referenten der weiteren Veranstaltungen sind Alt Bundesrat Moritz Leuenberger, ausserdem die Professorin für Ökonomie Irmi Seidl sowie Ralf Kunz, Professor für Praktische Theologie. Auch ein Theaterstück zum Thema Einsamkeit im Alter gehört zum Programm.

Waren Sie auch wütend?

Nein, ich reagiere nicht mit Wut. Ich hatte vermutlich früh gelernt, dass Wut nichts nützt, sogar schadet, weil sie sich wieder gegen mich richten würde. Und da ich immer abhängig war von anderen Menschen, habe ich mir die Wut verboten. Vielleicht kann ich deswegen nicht emotional streiten.

Würden Sie das gerne können?

Manchmal schon, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mit Wut reagieren können, sich häufig durchsetzen. Wer mit mir heftig streitet, setzt sich immer durch, weil ich mich von starken Emotionen einschüchtern lasse.

In welchen Situationen fühlen Sie sich heute ohnmächtig?

Durch meine Beeinträchtigungen kann ich vieles nicht machen. Das nimmt mit zunehmendem Alter weiter zu. Ich werde immer unselbständiger und das macht mir Kummer. Die Abhängigkeit, die ich noch nie gerne hatte, wird immer grösser.

Wir alle sind abhängig von anderen Menschen aber in verschiedenem Masse. Wann wird Abhängigkeit zum Problem?

Wenn ich nicht mehr selbst entscheiden und umsetzen kann, was ich machen möchte. Ich zum Beispiel kann nicht selbst ein paar neue Hosen kaufen gehen. Ich brauche jemanden, der mich mit dem Rollstuhl in den Laden schiebt und mir hilft, die Kleider anzuprobieren. Diese Banalitäten nerven mich. Mit dem Alter fällt es mir ein bisschen leichter damit umzugehen, aber es bleibt nervig.

Haben Sie Strategien, mit denen es Ihnen leichter fällt?

Ich habe einen Gruppenchat, in dem viele Kolleginnen und Kollegen sind, die mir ab und zu helfen. Dort finde ich zum Beispiel eine Begleitung für ein Konzert oder jemand, der mich zum Hosenkauf begleitet. Ausserdem habe ich geübt einen Plan fallen zu lassen, wenn sich keine Hilfe finden lässt. Als ich neulich niemanden für den Hosenkauf finden konnte, kam mir der Artikel über den massenhaften Kleiderkonsum als Grund für die Umweltverschmutzung grad recht. Ich hole überall das Positive für mich raus und habe die Gabe, das Positive mehr zu gewichten als das Negative.

Ist das eine Ihrer Resilienzstrategien?

Resilienz basiert auf vielen kleinen Strategien. In vielen bitteren Momenten im Kinderspital habe ich diese entwickelt. Ich bin überzeugt, dass das Ertragen von Situationen, die nicht veränderbar sind, dem Menschen Stärke und Selbstdisziplin geben und auch die Gewissheit, dass man sie überstehen kann. Darum finde ich es schädlich, dass man den Kindern heute nicht mehr erlaubt, Kind zu sein, und ihnen die Eltern immer häufiger alle Hindernisse aus dem Weg räumen.

Sie lesen auch in Schulen aus Ihrem Buch. Was erleben Sie an diesen Lesungen?

Den Schülerinnen und Schülern ab der Oberstufe lese ich das Kapitel «Die Hölle» vor. Darin erzähle ich, wie ich nach zwölf Jahren im Kinderspital nach Hause musste in eine Welt, die nicht für mich eingerichtet war. Überall hatte es Treppen und Stufen, nirgends einen Lift. Alle Menschen um mich waren gerade, symmetrisch und schön und ich war krumm. Erst damals merkte ich, dass ich nicht «normal» bin. Ich erzähle den Schülerinnen und Schülern dann, wie ich mit diesem Schock umgegangen bin und was mich dazu befähigt hat, wieder erste Kraftpunkte zu finden, um diese damals als schlimm empfundene Welt zu überstehen.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Ich habe damals wieder Kontakt mit den Pflegenden im Spital aufgenommen. An den Wochenenden und in den Ferien war ich regelmässig im Spital. Die Gespräche, die ich dort führte über meine Probleme haben mir gutgetan. Jetzt wurde ich ernst genommen, nicht wie damals als Bube, als sie über mich bestimmt hatten. Ausserdem hatte ich in dieser Zeit eine alte Lehrerin, die mir beständig sagte, wie gut ich es mache. Mit diesem Refrain des Lobes konnte ich mir in harten Situationen mein Selbstbewusstsein wieder aufbauen.

Sie haben sich selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen?

Langsam, langsam habe ich eine Kraft entwickelt, um die Welt ausserhalb des Spitals nicht mehr als Hölle zu empfinden. Diese Schritte zeige ich an meinen Lesungen in den Schulen anhand meiner Geschichte auf. Das macht den Jugendlichen Eindruck und sie stellen Fragen und erkennen darin eigene Themen, welche auch sie bewältigen müssen.

Sie blicken versöhnlich auf die Zeit im Kinderspital zurück und erklären das teilweise brutale Verhalten des Personals aus der damaligen Zeit heraus. Aber es gab auch Schwestern, die es besser wussten.

Ja, das ist bitter und macht mich sprachlos. Einzelne haben sich mit kleinen Gesten gegen die herrschende Meinung gewehrt, Körperkontakt schade den Kindern. Schwester Marianne etwa hat uns am Abend ein Lied vorgesungen und uns mit dem Finger ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Nach diesen Berührungen waren wir Kinder süchtig. Es stimmt schon, man sollte die Grausamkeiten von damals nicht einfach entschuldigen.

Dass Sie dennoch mit Dankbarkeit zurückblicken können, ist ein Geschenk.

Das empfinde ich genauso. Kinder, die damals mit mir im Spital waren, lesen mein Buch teilweise ganz anders. Es gibt solche, die hadern immer noch mit den Erlebnissen von damals. Das hat meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass sie sich auch in ihrem Erwachsenenleben nicht gut zurechtgefunden haben. Ich klammere mich mir zuliebe an das Positive in meinem Leben.

Sind Sie gläubig?

Ich glaube nicht. Aber seit ein paar Jahren gehe ich regelmässig nach Lourdes. Nicht in der Erwartung eines Wunders, sondern weil mir die Atmosphäre dort gefällt. Und wenn ich Angst habe, bete ich ein Stossgebet. Ich richte meine Bitten an Gott, auch wenn ich nicht an ihn glaube und wenn jemand stirbt, zünde ich eine Kerze an und bete für den Menschen, obwohl ich mir sicher bin, dass seine Reise nirgends mehr hinführt. Aber wer weiss, vielleicht bin ich mir da doch nicht so sicher.

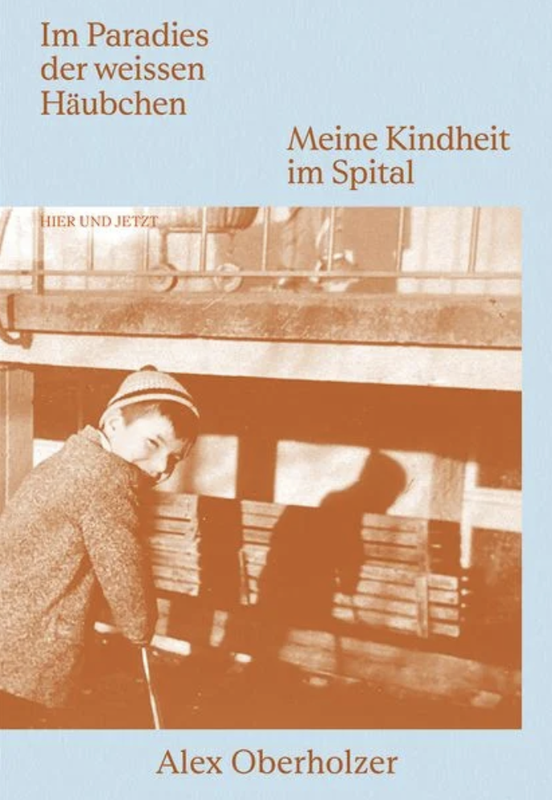

zvg

erschienen 2023

im Hier und Jetzt Verlag

ISBN 978-3-03919-591-6

aus der Buchbeschreibung:

«Alex Oberholzers Geschichte ist keine Anklage. Mit Verwunderung und Humor blickt der Autor aus heutiger Sicht zurück. Er berichtet auf berührende Weise von Kuriosem und pädagogisch Fragwürdigem. Und er sagt, dass ihn seine besondere Kindheit auch besonders stark gemacht habe.»