Dunkle Wolken überziehen den Sihlwald, es beginnt zu nieseln. Kein Grund für Rangerin Nicole Aebli, drinnen zu bleiben. «Ich liebe dieses Wetter. Wenn es regnet, sind die Farben und Düfte im Wald intensiver. Wenn dann noch etwas Wind hineinfegt, und es schlussendlich so richtig runterleert, finde ich das megaschön.» Ein Reh grast auf der Waldlichtung, auf dem feuchten Naturweg zeigt sich eine Weinbergschnecke – und drei kleine Kübel mit Resten von Hanfpflanzen. «Die hat vermutlich jemand angepflanzt, geerntet und dann uns überlassen», seufzt die Rangerin und merkt sich die Stelle, um die Töpfe bei nächster Gelegenheit mitzunehmen.

Nicole Aebli zweigt vom Weg in einen kleinen Trampelpfad ab: «Hier sieht man wunderbar die Schneise, die der Sturm Lothar in den Wald geschlagen hat», erklärt sie. Eine Schneise? Wir sehen nichts davon. «Der Sturm war 1999, seither sind natürlich wieder neue Bäume gewachsen.» Ihr geübtes Auge sieht den Unterschied: hier hat es zwar schon hohe, aber immer noch junge Bäume. «Sie sind ganz von selbst gekommen, lauter Ahorn.» Und erklärt weiter: «Wegen Lothar hat es auch jede Menge Totholz, abgestorbene Bäume oder abgebrochene Äste. In einem normalen, bewirtschafteten Wald im Mittelland gibt es rund 15 Kubikmeter Totholz pro Hektar. Im Sihlwald wurde bei der Waldinventur von 2017 eine Totholzmenge von rund 50 Kubikmeter ermittelt. Seither folgten mehrere heisse und trockene Sommer, der Sturm Burglind und nach diesem auch die Jahre mit dem Borkenkäfer. Die Menge an Totholz hat also sicher nochmals stark zugenommen.» Totholz ist ganz entgegen seinem Namen einer der wertvollsten Lebensräume im Wald. Es bietet unzähligen Insekten, Vögeln, Säugetieren und Reptilien Nahrung und Unterschlupf. Von einem richtigen Urwald ist der Sihlwald allerdings immer noch weit entfernt: «In der Ukraine gibt es noch Restflächen von Urwäldern, die nie einen menschlichen Eingriff erlebt haben. Dort gibt es 266 Totholz pro Kubikmeter», erklärt Nicole Aebli.

Zu den Lieblingsaufgaben von Nicole Aebli gehört es, die Lebensräume sogfältig aufzuwerten und damit die ökologische Vielfalt zu stärken.

Manuela Matt

Der Sihlwald ist also seit 25 Jahren ein Urwald im Entstehen. Treffender wäre dafür der Ausdruck «Naturwald». Denn ein richtiger Urwald ist – wie der Name sagt – seit Urzeiten ein Wald und kennt keine menschlichen Eingriffe. Der Sihlwald hingegen war jahrhundertelang der wichtigste Bau- und Brennholzlieferant der Stadt Zürich – und wurde auch vorher schon rege genutzt.

Im Jahr 853 schenkt König Ludwig der Deutsche seiner Tochter Hildegard die – flussabwärts gesehen – rechte Seite des Sihlwaldes, als sie die erste Äbtissin des Fraumünsterklosters wird. Die linke Waldseite gehört den Habsburgern. Als sich deren Herrschaftszentrum im 13. Jahrhundert von der Schweiz nach Österreich verlagert, übernimmt die Stadt Zürich nach und nach die Bauern, die gewohnheitsrechtlich den Wald bewirtschaften, gegen Entgelt in Dienstpflicht. Auch der Waldteil in Klosterbesitz kommt nach und nach zur Stadt: Zürich erhält 1234 vom Fraumünster das Holznutzungsrecht. Im Jahr 1356 wird das «ampt uber den Silwalt» geschaffen und mit einem eigens dafür zuständigen städtischen «Sihlherr» besetzt. Als das Fraumünsterkloster im Zuge der Reformation 1524 aufgelöst wird, übergibt Katharina von Zimmern als letzte Äbtissin alle Ländereien der Stadt – somit auch den Sihlwald. Zürich hat nun ein grosses Reservoir des wichtigsten Rohstoffs der damaligen Zeit.

Es regnet inzwischen in Strömen. «Wäre jetzt noch Sturm, müssten wir schnellstmöglich aus dem Wald verschwinden», erklärt Nicole Aebli. Im Naturwald können jederzeit Äste herunterfallen. Windfrei, aber klitschnass stapfen wir weiter durch den dunklen Wald, links und rechts zeigen kleine Hügel an, wo die von Lothar gefällten Bäume ihre Strünke hinterlassen haben. Sie sind nun zugewachsen. Vor uns öffnet sich ein Ried mit hohem Gras. «Das ist das Erlenmoos, ein natürliches Flachmoor. Damit es nicht verwaldet, mähen wir hier einmal im Jahr. Moore sind sehr wertvoll: Hier blühen Orchideen und zahlreiche andere Blumen, es hat viele Schmetterlinge und Libellen.» Solche Lebensräume aufzuwerten, gehört zu den Lieblingsaufgaben der Rangerin. «Im letzten Winter haben wir hier sechs kleine Weiher neu angelegt, denn hier oben im Wald gibt es noch keine Amphibiengewässer. Es ist zwar ein guter Landlebensraum für Amphibien, aber es gab keine Laichmöglichkeiten.» Zu ihrer grossen Freude hat Nicole Aebli kürzlich in den neu erstellten Weihern bereits junge Gelbbauchunken gefunden. «Das ist ein toller Erfolg.» Die Lebensräume im Sihlwald werden nach Möglichkeit vernetzt. «Zauneidechsen haben wir an verschiedenen Standorten gesehen. An der Sihl unten hat es eine starke Population. Da sich Zauneidechsen nur in einem Radius von rund 100 Metern bewegen, haben wir angefangen, an strategisch geeigneten Stellen Ast- und Steinhaufen zu errichten, in denen sich die Tiere besonders wohlfühlen. So werden ihre Lebensräume stets besser vernetzt und der genetische Austausch gestärkt.»

Gegen den Natur-Sihlwald gab es zunächst erbitterten Widerstand.

Die Idee «Naturlandschaft Sihlwald» begann sich ab 1985 durchzusetzen. Der damalige Stadtforstmeister Andreas Speich legte den Grundstein zum Projekt, indem er dem Sihlwald nur noch gezielt Holz entnahm, als Einleitung zu einer naturgemässen Waldstruktur mit unterschiedlich alten Bäumen. Allerdings nicht ohne erbitterten Widerstand von Forstfachleuten bis in höchste Bundesstellen. Für das Naturwald-Reservat setzte sich der Schweizerische Forstwissenschafter und bekannte Waldbauer Hans Leibundgut ein. 1994 wurde die Stiftung Naturlandschaft Sihlwald gegründet.

Dann geht es endlich voran: Ab 2000 wird dem Wald kein Holz mehr entnommen. 2008 wird der Sihlwald als kantonales Natur- und Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. Mit einer Fläche von rund 11 Quadratkilomtern ist der Sihlwald bis heute das grösste Naturwaldreservat des Mittellands.

2009 erhalten der Tierpark Langenberg, der ebenfalls der Stadt Zürich gehört, und der Sihlwald eine neue, gemeinsame Leitung: Die «Stiftung Wildnispark Zürich». Im Sihlwald wird zusätzlich eine streng geschützte Kernzone von rund 4 Quadratkilometern festgelegt, in der die Natur völlig unberührt bleiben soll. 2010 bekommt der Sihlwald als erstes Gebiet der Schweiz vom Bund das Label «Naturerlebnispark – Park von nationaler Bedeutung».

Beim Erlenmoos finden wir Schutz unter dem Vordach einer kleinen Hütte. «Der Sihlwald ist heute ein wichtiger Standort für die Waldforschung», sagt Nicole Aebli, «denn hier zeigt sich, wie sich ein Wald entwickelt, wenn der Mensch nicht eingreift.» Die Rangerinnen und Ranger unterstützen die Forschenden bei ihren Studien, und teilweise erfassen sie auch selber bestimmte Daten. Beispielsweise umgestürzte Bäume nach Stürmen, Blühzeiten von Pflanzen oder Sichtungen von seltenen Vögeln und anderen Arten. Zu Nicole Aeblis Aufgaben gehört ausserdem das Instandhalten der Wege. Und sie erinnert Besucherinnen wie Besucher, wo nötig, an die Regeln. Sie dürfen in der Kernzone die Wege nicht verlassen, das Sammeln von Pilzen und Pflanzen ist verboten. «Die meisten sind verständnisvoll.» Gerne macht sie auch Führungen, wo sie Interessierten die Geheimnisse des Waldes näherbringt.

Christoph Wider

Ausgerechnet jetzt, wo unser Rundgang zu Ende geht, lässt der Regen nach. Mit dem Pickup fahren wir zurück zum Forsthaus, wo die Verwaltung des Wildnisparks ihre Büros hat, nahe der Station Sihlwald.

Die Postkutschenlinie Zürich-Langnau am Albis-Sihlwald-Zug wurde 1835 eröffnet. Seit 1802 fährt die Sihltalbahn (heute S4) bis Sihlwald, bis 1924 mit Dampf. Daran erinnert die Dampflokomotive, die lange auf dem Spielplatz der Freizeitanlage Werd in Adliswil stand, zur Freude der Kinder, die auf ihr herumkletterten. Als sie den gestiegenen Sicherheitsansprüchen nicht mehr genügte, wurde sie restauriert und steht nun seit 2017 eingezäunt an der Station Sihlwald.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde im Sihlwald eine schmalspurige Waldeisenbahn gebaut. Sie führte von der Anhöhe ins Tal, von wo aus das Holz zur Stadt geflösst wurde. Wo früher dank der Holzverarbeitung ein lebhafter Werkplatz mit Sägerei, Schule und Poststelle stand, befindet sich heute das Besucherzentrum Sihlwald. In den ehemaligen Holzlagern finden im Sommer das Freiluftkino Sihlwald sowie Märli- und Theateraufführungen statt.

Ein paar Sonnenstrahlen finden wieder den Weg durch die Wolken und bringen die nassen Blätter zum Funkeln. Was ist für Nicole Aebli die wichtigste Lektion ihres Arbeitsortes? «Der Wald lebt in grossen Zeiträumen», sagt sie bestimmt. «Wir Menschen denken immer ganz kurzfristig und wollen alles sofort gelöst und erledigt haben. Der Wald lebt da ganz anders.» Allerdings: Diese Lektion im eigenen Alltag umzusetzen, «zum Beispiel mit meinen Kindern, das kann ich überhaupt nicht», lacht sie. Aber trotzdem ist es gut zu wissen: «Der Wald lehrt mich, mal einen Schritt zurückzustehen, und der Natur die Zeit zu geben, die sie braucht.»

zvg

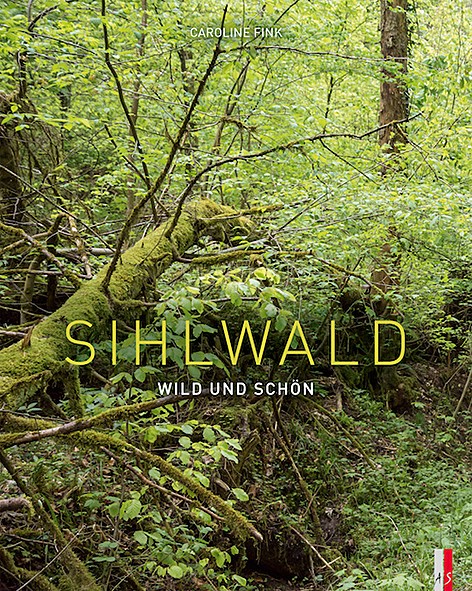

— Sihlwald. Wild und schön. Bildband mit der Geschichte des Sihlwalds – dazu viele Wander- und Velorundwege. Caroline Fink. Stiftung Wildnispark Zürich Sihlwald (Hrsg.) AS Verlag 2020, 173 Seiten. ISBN 978-3-03913-009-2