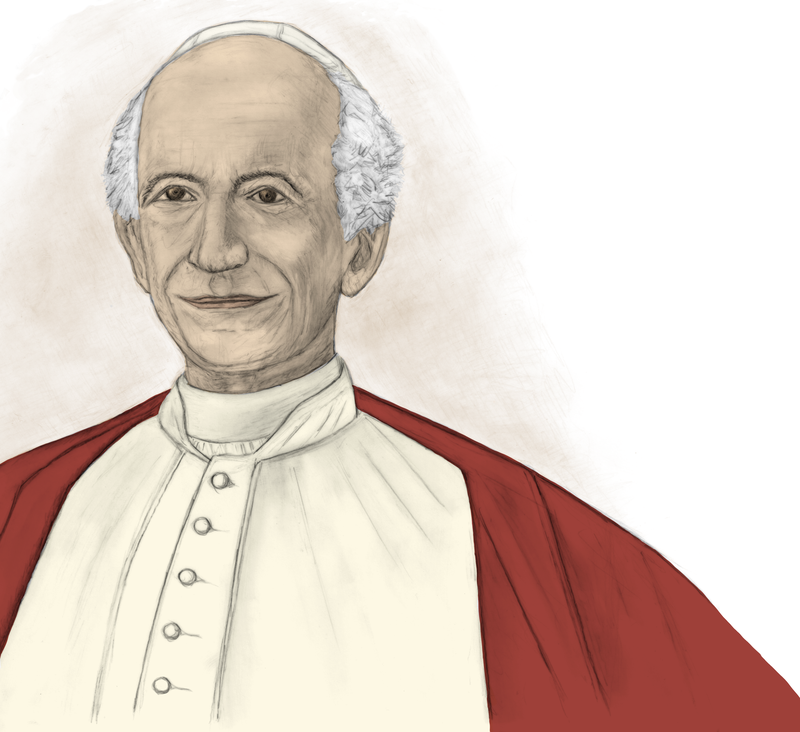

Die Unterschiede könnten grösser nicht sein: Gioacchino Pecci (1810–1903), der ältere Leo, hat bis auf wenige Jahre nie seine italienische Heimat verlassen – Robert Francis Prevost hingegen, der heutige Leo, lebte auf zwei Kontinenten. Pecci stammte aus dem niederen Landadel. Nach kurzer Zeit als Nuntius in Belgien war er über dreissig Jahre lang Bischof von Perugia – Prevost studierte Mathematik und Philosophie, bevor er zur Theologie kam, als Missionar arbeitete und später zwölf Jahre lang den Augustinerorden leitete. Den «alten» Leo hielt man anfangs für einen Übergangspapst: Er wurde mit 68 gewählt, was damals als hohes Alter galt. Aber er starb nach einem Vierteljahrhundert im Amt mit 93 Jahren als ältester Papst der Geschichte; der neue Leo hingegen – er wurde mit 69 Papst – steht heute vor vielfältigen drängenden Herausforderungen. Beide Leos verbindet nur das Doktorat in Kirchenrecht. Wie also begründet Robert Prevost seine Namenswahl? Der Name Leo steht für das Programm seines Pontifikats: Er will ausdrücklich an die katholische Soziallehre anknüpfen, die auf Leo XIII. zurückgeht.

Regula Amer

«Die Drohungen Jesu an die Reichen müssten diese mit Furcht erfüllen.»

Papst Leo XIII. (1810–1903)

Leo XIII. widmete sich mit seinem Lehrschreiben «Rerum novarum» (Neue Dinge) vom 15. Mai 1891 als erster Papst überhaupt der «sozialen Frage»: Es geht um die neuen gesellschaftlichen Probleme, die sich aus den Folgen des wirtschaftlichen Wandels ergeben. Die soziale Frage war nicht neu: Infolge der Industrialisierung gerieten Handwerker, Angehörige des Kleinbürgertums und immer grössere Teile der Arbeiterschaft in finanzielle Not. Deren Armut galt als zentrales gesellschaftliches Problem. Dies war die Geburtsstunde von Caritas- und Gesellenvereinen und von Genossenschaften – Freiwillige, die sich für die Notleidenden einsetzten. Die prekäre Lage der Arbeiterschaft war allerdings auch der Nährboden für den Sozialismus. Gemäss dieser Ideologie lasse sich Armut grundsätzlich beseitigen, wenn nur die Macht der «Besitzenden» und «Bestimmenden» aufgehoben werde: die Macht von Grundbesitzern, Unternehmen, Adel – und von der Kirche. Deshalb musste die Kirche den Sozialismus ablehnen, wenngleich sie ein ähnliches Ziel verfolgte.

In dieser aufgeladenen Zeit trat Leo XIII. 1878 sein Amt an. Er war kirchlich konservativ, galt aber als klug und gemässigt. Es gelang ihm, das Papsttum nach dem Untergang des Kirchenstaats 1870 als diplomatische und moralische Instanz zu positionieren, deren «gute Dienste» in der Welt geschätzt wurden. Auch die Armut in der Welt beurteilte er realistisch: Durch keine Ideologie würde sie sich beseitigen lassen. Die Kirche müsse sich aber dieser Realität stellen – und sich einmischen. Doch er beliess es nicht bei der Forderung, sondern zeigte mit seiner katholischen Soziallehre Wege zur Verbesserung auf.

Seine erste Frage war: Welche Verantwortung erwächst Christinnen und Christen aus der Wirklichkeit der Armut? Wichtig sei zunächst die Selbstsorge: Zufriedenheit mit dem, was man hat, und Sparsamkeit, die vor Leichtsinn und Risiko bewahrt. Entscheidend ist aber die Solidarität mit den Armen durch Almosen: Leo XIII. lobte die «reichen Katholiken, die sich mit Grossmut zu Gönnern und Genossen des arbeitenden Standes machen und die für die Errichtung und Ausbreitung von Vereinen ansehnliche Geldmittel auswerfen». Gerade die Kirche müsse sich unbedingt für die Armen einsetzen, deshalb fördere sie wohltätige Vereine, die in Not, Unglück und Krankheit Unterstützung leisten. Eine moralische Pflicht hätten ebenfalls die Unternehmen: Wer Löhne zahle, die nicht zum Leben reichten, habe das Grundprinzip von Arbeit nicht verstanden. Denn «Arbeiten heisst, seine Kräfte anstrengen zur Beschaffung der irdischen Bedürfnisse, besonders des notwendigen Lebensunterhalts». Lohndruck, der die Not der Arbeitnehmerinnen und -nehmer ausnützt, nennt er eine Form von Gewalt. Aber auch der Staat könne seiner Verantwortung gerecht werden, indem er beispielsweise den Besitz derer schützt, die wenig haben, damit er nicht durch hohe Steuern aufgezehrt wird. Deutlich betont er: Aufgabe der Kirche sei es, am Aufbau einer gerechten Gesellschaft mitzuwirken.

Leo XIII. war kein Sozialromantiker. Ein «bedingungsloses Grundeinkommen» hätte er abgelehnt mit der Warnung, wenn der Ansporn zu Fleiss und Strebsamkeit fehle, seien die Quellen des Wohlstands gefährdet. Leos «dritter Weg» zwischen Sozialismus und Liberalismus besteht deshalb in der Verbindung von Nächstenliebe und der Verantwortung für einen selbst sowie für andere. Alles Engagement gegen Armut und Leid bleibe aber vorläufig, denn endgültig aufheben könne sie nur Gott. Leo ist überzeugt, dass gerade die Erfahrung dieser Begrenztheit, die Menschen im solidarischen Handeln machen – als «Gebende» und als «Empfangende» – über das Leiden hinausweist auf eine andere, rettende Wirklichkeit.

Die Schreiben zur katholischen Soziallehre und zahlreiche Literatur dazu hat die Jesuitenbibliothek Zürich bereitgestellt: jesuitenbibliothek.ch.